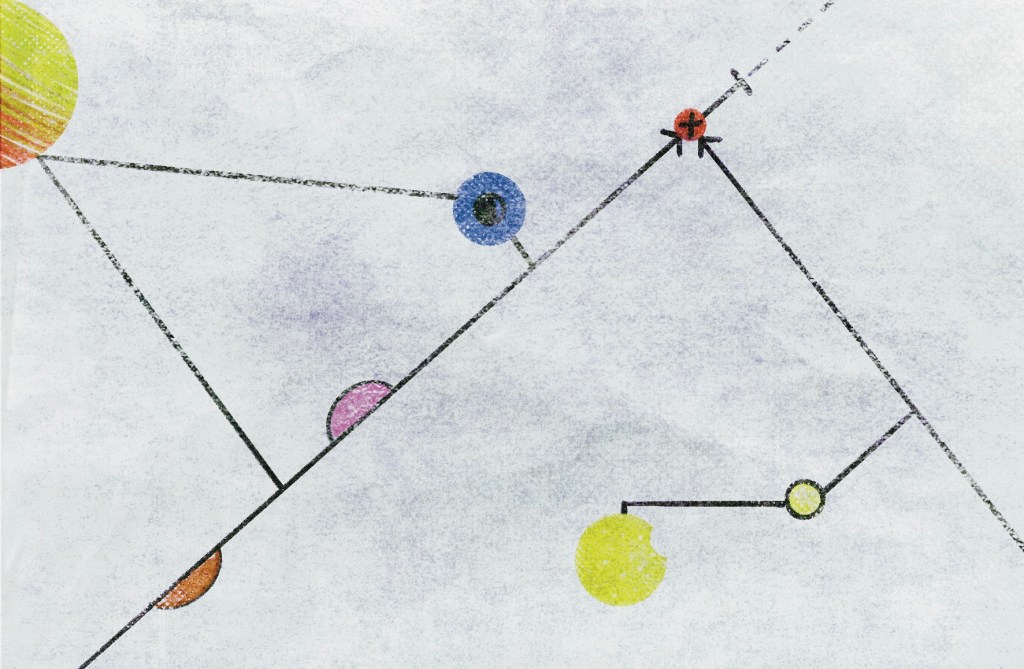

Existe una diferencia substancial entre encontrar y ser encontrado, una propiedad dinámica del destino y la casualidad, la búsqueda y el accidente. Las bifurcaciones del tiempo, así como las rutas del individuo, fluyen, transcurren, se forman y desembocan en una diversidad de espacios tan amplios y abstractos como la arquitectura de ese mundo lo permita: espirales ascendentes, líneas rectas y curvaturas, tangentes, triángulos amorosos y caídas libres, estacionamientos, puentes imposibles, callejones sin salida, áreas abiertas de esparcimiento. La geometría es el motivo de esta breve crónica, las formas y sombras que los hombres siguen sin pensarlo, las intersecciones, las salidas y las llegadas que confluyen en una constante ciudad que cambia y al mismo tiempo permanece.

I

Era un domingo. Los cristales se ondulaban y vibraban como cuerdas de guitarra en el eterno resplandor urbano. Se sentía la severidad y la violencia de semejante atracción, como una gravedad horizontal superior a los nueve metros por segundo incorporándose a la vía pública en una motocicleta multipropósito. La aguda huella del sol de marzo impactaba las copas de los árboles, se cambiaba el verde oscuro a un tono esmeralda; bandadas de palomas blancas volando y otras anidando en los pináculos de las catedrales y edificios, revoloteaban ansiosas en el implacable bullicio metropolitano.

La serenata fue una. El joven conductor de nombre Pedro se paseó ese domingo en compañía de su pareja, paradójicamente de apellido Domínguez, quien se prensó al abdomen con todas sus fuerzas mientras se deslizaban sobre el concreto. Su visión se distorsionó arriba de los 145 kilómetros por hora, los colores se desvanecieron y los segundos se apilaron uno contra otro en una mágica sucesión de estímulos. Pedro era un experimentado motociclista de Cross, aunque también se le daba la pista y los juegos de azar; Isabel era bailarina contemporánea y recién se graduaba de historia del arte, gozaba de un futuro promisorio, pero desde muy joven se sintió atraída por hombres temerarios y explosivos, violentos o valientes, por lo menos una de las dos.

La máquina resonaba como un águila metálica atrapada en unos cuantos centímetros cúbicos, trazos perfectos al descender sobre la colina peinaban las vías rápidas como quien besa a la muerte. Las decisiones al manubrio eran instantes, notas para el músico, pasos para el bailarín, oportunidades para expresarse. La fricción de las llantas le permitía controlar la motocicleta e indirectamente las vibraciones a ella, a Isabel, en cuyo estómago se revolvían químicas complicidades como la adrenalina y el amor, el éxtasis y la procreación. El presente nunca es trágico, sino el segundo después. Sobrios, en perfectas condiciones, abusaron del viento en contra y de la marcha del motor a favor, de su amor excitante, del sabor a peligro, y ese aroma de la tarde más naranja a eucalipto los dirigió exactamente hacia el sol.

II

Los corredores orbitaban alrededor del parque en caminos elípticos, mínimos eran los peatones en donde contados vehículos transitaban esa tarde de un amplio domingo. Gremios de entusiastas se acumulaban en Paseo de la Reforma y Jaime Arriaga, un runner de 25 años, decidió cambiar ese día de ruta y separarse de su clan habitual; se escabulló corriendo en sus propios pensamientos lejos de la masa homogénea de runners dominicales a los cuales frecuentaba semanalmente. Se trataba, por primera vez en mucho tiempo, de un momento con él y para él, una introspección profunda en las altas pulsaciones del corazón dándole cuerda a su cuerpo.

La distancia con los suyos lo acercó a lugares más dignos en su soledad. Aunque jadeaba de agotamiento la claridad aumentaba en correlación al trote, como una dosis química a la que su cuerpo era adicto. Los jardines de Chapultepec se transformaron en una ciudad de menos verde y más concreto, estructuras brutalistas con amplias sombras y un oxígeno espeso e interrogante; largas avenidas equidistantes a sus pensamientos jugueteaban entre ellas en un constante divagar llamado correr.

Cubos de cristal, pirámides de condominios, laberintos tridimensionales y besos en las bancas de los parques; cada constructo resonó en la mente del corredor esa tarde como un himno magnifico. Se necesitó de un cerebro deshidratado para encontrar nociones y temperaturas tan particulares, el epicentro de una idea, entre los hilos de un sol cambiante en primavera. Que lindo era correr a favor del viento, pensaba Jaime en libertad total. Cada segundo, medio metro más cerca.

III

En una milésima de instante, los cuerpos cambiaron abruptamente de estado, dirección y forma: un evento en el tiempo que alteró la composición física de los tres jóvenes, dos hombres y una mujer. El corredor y el motociclista, como puntos dinámicos en una intersección, simples geometrías capaces de ser modificadas a placer del entorno, colisionaron en un postulado mortal y efímero. Del impacto quedaron restos metálicos, plásticos, de vidrio y de hueso, líquidos, fragmentos de un tiempo pasado todavía latente en la avenida en silencio.

La reverberación del siniestro llamó la atención de los residentes de la zona, quienes se asomaron por las ventanas a presenciar lo acontecido. Una combinación de humo y polvo se levantaba sobre la avenida como un incienso fúnebre anunciando el colapso. Poco a poco, los testigos llegaron consumidos por el morbo rodeando la escena, ojos extraños entreteniéndose con la muerte del otro. Semejante al comportamiento de las hormigas, el ministerio público, las ambulancias, los policías y los peritos fueron apareciendo uno por uno, hasta limpiar por completo el desastre. La sangre fue removida del asfalto acorde al procedimiento, se transportaron los restos humanos a sus respectivas familias y los de la motocicleta al deshuesadero, se extinguió el incendio.

Esa tarde de marzo, un domingo más de primavera, la gente de la ciudad continúo su rutina como si nada hubiese pasado. Algunos relieves frescos en el pavimiento todavía contaban la historia del motociclista y el corredor, probablemente el eco del impacto atravesó el territorio como una flecha invisible. Una ciudad viva reía en sus bares y restaurantes en constante intoxicación, los corredores invadieron los parques y las ciclovías ferozmente, las familias se resguardaron en casa a descansar y el estadio de la ciudad convocó a mareas de millares de fanáticos para ver rodar la pelota un día más.

Nada cambió ese domingo de marzo…