Sabía que perdería de nuevo. Las ocasiones anteriores habían sido lo suficientemente tristes como para que se detuviera a sí mismo, esta vez, incluso antes del disparo al aire. Decidió, tan pronto como colocó sus pies en el arrancadero, que no terminaría la carrera. No quería hacerlo de nuevo, no con tantas espaldas frente a él.

Solía entrenar en pistas de grava, como la mayoría. Estaba acostumbrado al hundimiento de los pasos y las piedritas en los calcetines. Pero en ocasiones especiales se topaba con el precioso tartán. Aquél material le fascinaba: solía imaginarse cómo los picos de los spikes entraban y salían de aquella goma que cicatrizaba. Cuando corría sobre tartán se sabía más veloz, pero también más vulnerable.

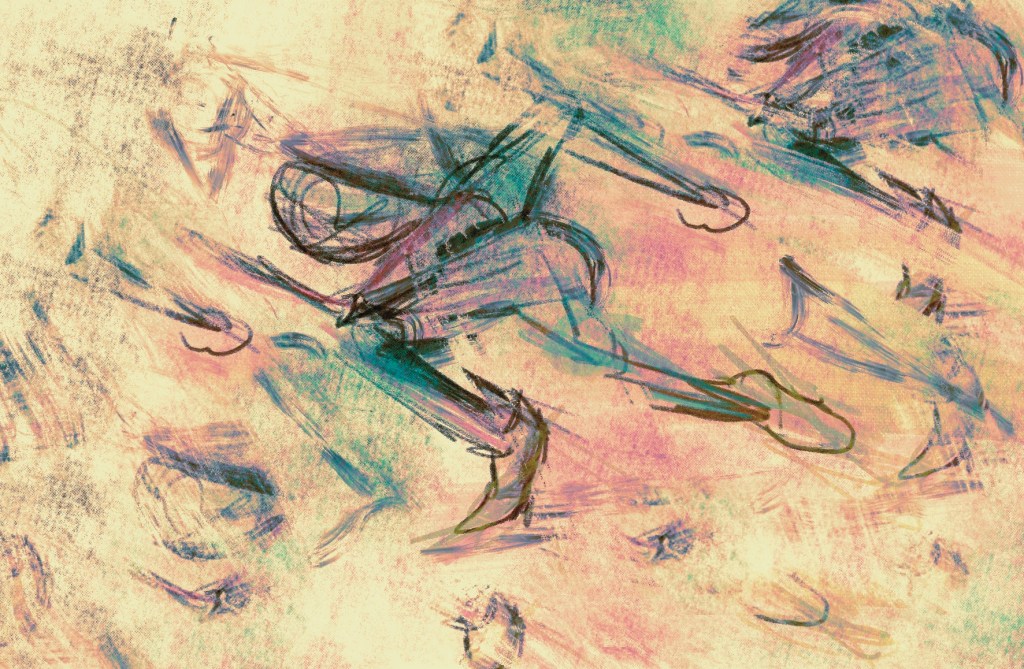

“Eventualmente…”, pensaba algunos días antes, “…la velocidad me partirá en dos”. Por un lado, se despegarían de él las veloces piernas y seguirían ganando campeonatos nacionales e incluso calificarían a los olímpicos. Por otro lado, su corto torso seguiría ahí, olvidado entre las líneas de los carriles, con aquél pesado corazón y aquellos hartos párpados.

Los rituales de los rivales comenzaban. Algunos saludaban a sus padres, otros rezaban, otros gritaban o bufaban. Él solía tener un ritual, que consistía en un silencio total, en posicionarse en el arrancadero y voltear a ver el fondo de la pista, más allá de la meta. “Mantén esta vista igual: sin personas a los lados. Llega solo a la meta. Sin compañía”. En numerosas ocasiones, las fotografías de sus seres queridos lo confirmaban: solía llegar solo a la meta. Metros detrás de él, frustrados muchachos llegaban rebotando cínicamente a su segundo y tercer lugar. Pero esta vez no sería así. Esta vez ni siquiera voltearía a ver el fondo de la pista, sino que calculaba a qué distancia se detendría.

Se había sentido amado. Cuando corría, el viento le cantaba directamente a los oídos. Sus entrenadores estallaban en júbilo cuando, contra todo pronóstico por sus cortas piernas, rebasaba a los contrincantes y llegaba a la meta victorioso. Su familia, desde las gradas, orgullosa y acostumbrada, vitoreaba. Había recibido medallas, trofeos e incontables felicitaciones, incluso de personas que no conocía que habían visto el espectáculo de sus zancadas. Y pensar que lo había logrado todo porque un verano reciente había estirado varios centímetros, transformando a aquél niño gordo en un flaco con piernas fuertes.

Se le dificultaba posicionarse en el arrancadero. Había ganado carreras tras rehusarse a utilizarlo. Le sumaba una dosis de orgullo a la victoria. En esta ocasión, sin embargo, era obligatorio. Menos mal que hoy no ganaría.

Cuando encontró la medida que, pensaba, le propulsaría lo suficiente como para que los demás pensaran que había intentado competir, se preparó. Y desde ahí, sobre manos y rodillas, volteo a ver sus zapatos. Aquellos spikes eran relativamente nuevos. Sus padres se los habían comprado en Estados Unidos, y aún no llegaban al país. De hecho, nunca se comercializarían ahí. Un campeón los merecía. Ligerísimos, como papel, se ajustaban a sus pies como guantes. Pero hoy, extrañaba aquellos primeros zapatos. Unos horribles Nike verde limón, pesados y toscos, pero que le habían acompañado en las primeras victorias. ¿Por qué los cambió?

Seguramente seguía siendo rápido, porque esta carrera era una final. Y aunque no tenía ninguna motivación restante para correr bien, había calificado sin esfuerzo alguno. Recordó que, en su primera competencia, ganó esa hermosa y sencilla medalla dorada. No era de oro, ni mucho menos particularmente bella, pero para él, era la más valiosa de todas. La había ganado en un día muy feliz, en el que simplemente había competido con sus amigos. Recordó que, en aquella ocasión, que nunca más se repitió, se sorprendió por ganar y lo disfrutó. La vida le había regalado un momento inesperado y lo había tomado como un helado, que se comió antes de que se derritiera.

La primera derrota fue tan sorpresiva como aquella victoria. Le habían ganado por más de un metro y ahora él era de aquellos muchachos que llegan rebotando a sus segundos y terceros lugares. Al principio, no se sentía como algo serio. Pensaba que era cuestión de entrenar un poco más y perder un poco de peso. Pero tan pronto entró al coche lo sepultó un silencio espantoso. No le miraban. Y tan pronto como se destapó el primer comentario, se expresaba un reclamo que abriría la primera grieta entre su torso y sus piernas. Tras su primera derrota, con una medalla de bronce colgada al cuello, se estrenaba como una decepción.

Existe un breve instante en toda carrera en el que los atletas han respondido al disparo en el aire pero el público aún permanece en silencio. Dentro de esta fracción temporal habitan los competidores y sus motivos más profundos. Sobre el carril número cuatro de aquella recta de cien metros, sustituiría su emoción usual la muerte y sustituiría su sudor una lágrima.

A tan solo unos metros del arrancadero, fingió la lesión. Fantaseaba con la llegada de sus seres queridos, preocupados por una rotura de ligamento o quizá un calambre despiadado. En lugar de aquella visión, empató miradas con las gradas, que jamás se volcarían sobre su pretendido accidente.

Devolvió la mirada a la carrera, que aún se disputaba y fue entonces cuando las vio. Sus piernas terminaban la carrera a toda velocidad y seguían incluso más allá de la meta. Estaban escapando del desastre. Y ahí, desde su torso palpitante, con el aplomo del olvido y la apatía sobre el pecho, se despidió del canto del viento para siempre.